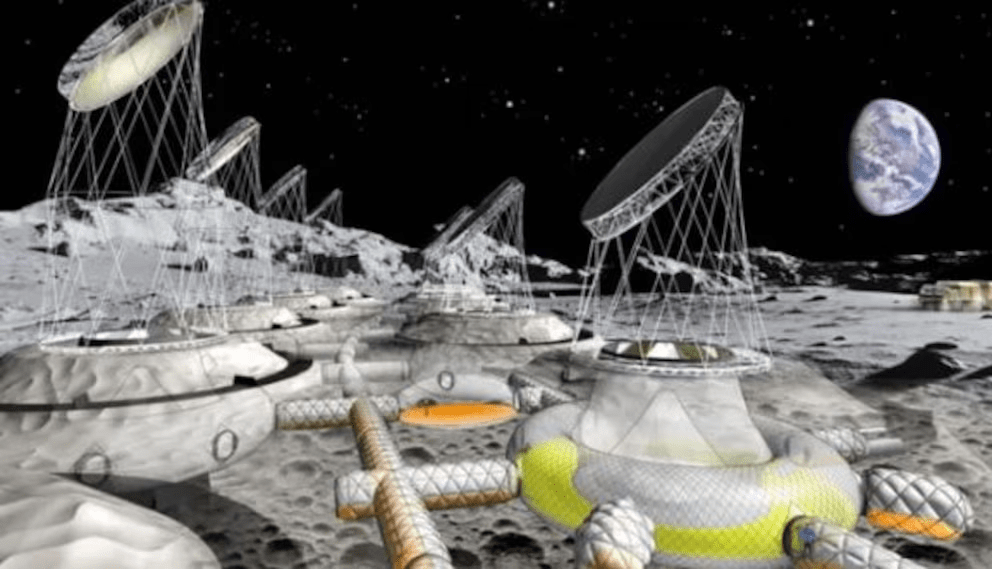

El objetivo final es establecer una colonia lunar y dar impulso a un próximo viaje a Marte

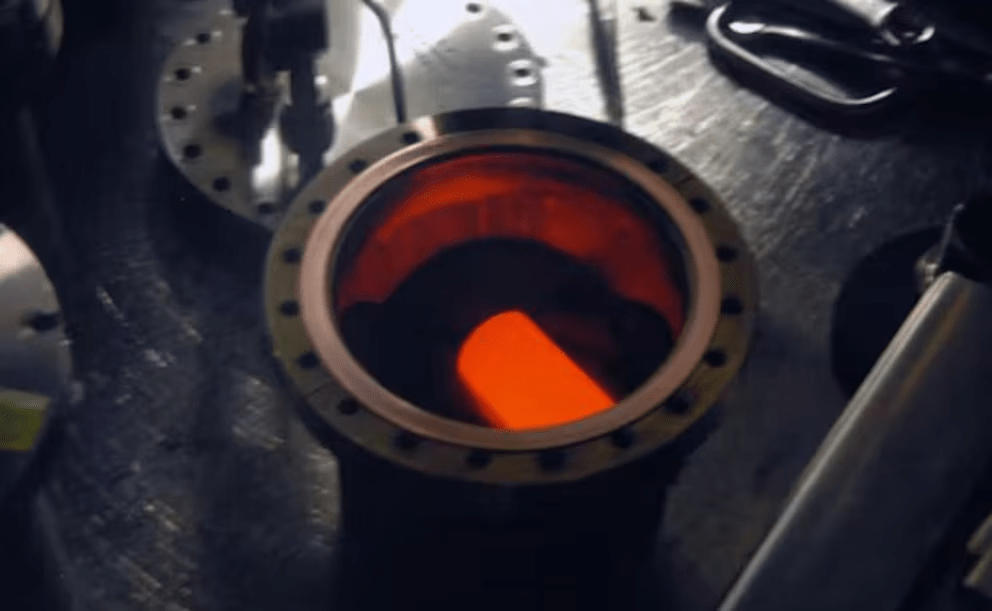

LaNASA anunció un paso que promete transformar la manera en que la humanidad piensa la exploración del espacio: la instalación de un reactor nuclear en la superficie de la Luna para el año 2030.

El administrador interino de la agencia espacial estadounidense, Sean Duffy, fue el encargado de presentar la iniciativa, dejando en claro que se trata de un movimiento estratégico tanto en el terreno científico como en el geopolítico. La idea es audaz: disponer de una fuente de energía constante y robusta que permita establecer una colonia lunar, utilizar recursos in situ y preparar el terreno para un futuro viaje tripulado a Marte.

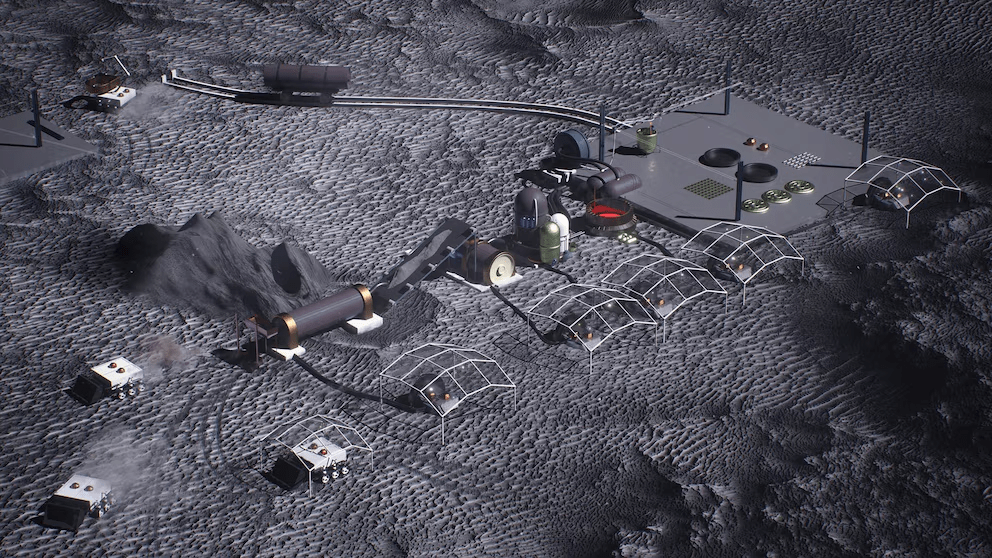

estados Unidos busca ventaja estratégica y avanza con su estación de investigación (NASA)

En palabras de analistas internacionales, el futuro de la Luna no lo determinará quién llegue primero, sino quién logre construir y sostener sistemas duraderos.

Lo que parecía un asunto de ciencia ficción se convierte en una estrategia tangible. La razón es simple: sin una fuente estable de energía, ninguna misión de largo plazo puede prosperar en el satélite.

La Luna experimenta noches de 14 días de duración, lo que hace a la energía solar poco confiable en regiones críticas, en especial en los cráteres permanentemente sombreados donde se cree que existe hielo. Un reactor nuclear es la llave que permitiría mantener hábitats presurizados, operar excavadoras robóticas, alimentar impresoras 3D y sostener sistemas de soporte vital.

La magnitud del anuncio obliga a pensar en varios niveles a la vez. Por un lado, la viabilidad técnica de desplegar y proteger un reactor en un entorno hostil. Por otro, las implicaciones económicas de explotar recursos locales como el hielo de agua o el helio-3. Finalmente, el aspecto más sensible: las reglas legales que definirán cómo se comparte, se regula y se controla una presencia humana permanente en el satélite.

Un laboratorio de supervivencia fuera de la Tierra

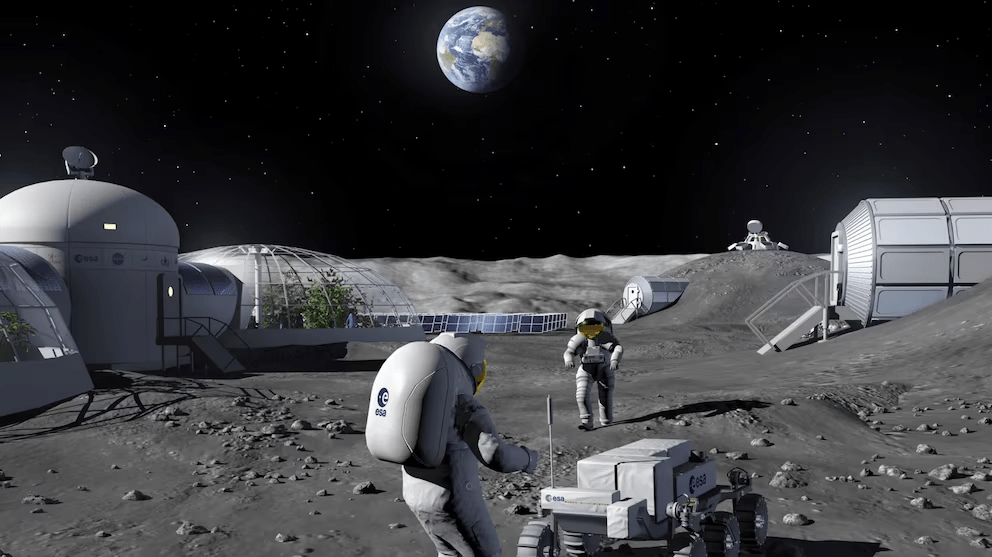

La NASA entiende que la Luna es un campo de ensayo para proyectos aún más ambiciosos. El propio Duffy remarcó que aprender a utilizar los recursos locales será esencial para sostener la vida fuera de la Tierra. Esa lógica lleva a priorizar el reactor de fisión como pieza central de un ecosistema energético capaz de impulsar tareas de minería, refinería y producción. Sin energía confiable, el sueño de fabricar piezas en el terreno o reabastecer naves con hidrógeno y oxígeno extraídos del hielo se reduce a una ilusión.

Los antecedentes ayudan a dimensionar el desafío. En la década de 1990, las naves que orbitaban la Luna detectaron cráteres oscuros en los polos norte y sur, donde se presume la existencia de agua congelada. Esa sospecha guía hoy la campaña Artemis, que tiene como destino el polo sur lunar. La meta es ambiciosa: aprovechar el hielo como fuente de agua potable, oxígeno respirable y combustible. Pero localizar depósitos accesibles y económicamente viables no es tarea sencilla. Por eso, la NASA planea apoyarse en su misión VIPER, un rover diseñado para investigar en terreno los focos más prometedores.

La combinación de energía nuclear y recursos locales redefine el concepto de base lunar. Ya no se trata de una visita breve, sino de estadías cada vez más largas, con infraestructura capaz de sostener equipos humanos y automatizados. Ese cambio de escala requiere resolver problemas que van desde la protección del reactor hasta la construcción de plataformas de aterrizaje que eviten el daño provocado por el regolito expulsado durante los descensos.

La experiencia del Apolo 12 es un recordatorio claro: cuando la nave alunizó a pocos metros de la sonda Surveyor 3, el polvo levantado provocó corrosión visible. En el futuro, con módulos de mayor tamaño, el riesgo será aún más alto.

El propio desarrollo del reactor podría facilitar soluciones. Con suficiente energía, sería posible alimentar impresoras 3D que fabriquen bloques de regolito sinterizado para construir plataformas de aterrizaje resistentes. A su vez, esas plataformas permitirían más descensos, generando un ciclo de retroalimentación en el que cada paso habilita el siguiente.

La Luna, en este escenario, funciona como banco de pruebas. Los aciertos y errores en su superficie marcarán el camino hacia Marte, donde la energía solar es aún más débil y los tiempos de viaje hacen imposible depender del suministro terrestre. Por eso, cada decisión sobre ubicación, blindaje y operación del reactor lunar tiene consecuencias que van mucho más allá de nuestro satélite.

Una infraestructura que marca poder

Las tecnologías convergentes aceleran esa visión. La minería autónoma ya no es un concepto teórico. La startup Interlune, respaldada por la NASA, desarrolla un sistema capaz de procesar cien toneladas métricas de suelo lunar por hora en busca de helio-3, un isótopo que podría revolucionar la energía de fusión. China, por su parte, presentó un robot minero de seis patas y trabaja en un sistema de lanzamiento magnético para transportar materiales a la órbita. Estas innovaciones abren la posibilidad de cadenas de suministro estables y reducen la dependencia de la Tierra.

La fabricación aditiva es otra pieza clave. Tanto Washington como Pekín avanzaron en impresoras 3D que podrían utilizar aluminio, silicio e hierro presentes en la Luna para producir estructuras. El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que «las técnicas de fabricación avanzadas desempeñarán un papel vital para hacer posibles los futuros reactores modulares».

Bajo este esquema, el núcleo del reactor llegaría desde la Tierra, pero su blindaje y parte de su estructura podrían fabricarse directamente en el satélite. Se trata de un modelo híbrido que combina lo mejor de ambos mundos: la precisión terrestre y la disponibilidad lunar.

El potencial económico es enorme. El helio-3, abundante en la Luna y casi inexistente en la Tierra, podría alimentar reactores de fusión sin generar residuos radiactivos de larga vida.

Frente a este panorama, no sorprende que las naciones busquen asegurarse un lugar en la primera línea. El acceso a los recursos lunares se convierte en una ventaja competitiva, y el país que logre establecer operaciones permanentes definirá las reglas de juego.

El vacío legal y la necesidad de reglas claras

El marco legal internacional se encuentra en una zona gris. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe las reclamaciones territoriales, pero no aborda con precisión temas como la explotación de recursos o la creación de zonas de exclusión. En 2015, Estados Unidos aprobó la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales, que otorga a las empresas privadas derechos de extracción y posesión. Como explicó el senador Ted Cruz: “No eres dueño del océano, pero sí puedes ser dueño de los peces que capturas”.

Los Acuerdos Artemis, firmados ya por más de 56 países, intentan ampliar este principio. Subrayan la transparencia y el uso pacífico, aunque introducen la figura de las “zonas de seguridad” para prevenir interferencias. El experto en leyes Mike Gold, de la NASA, aclaró que no implican propiedad, sino mecanismos de resolución de conflictos. Sin embargo, la falta de precisión en términos como “razonable” o “nominal” deja espacio para interpretaciones interesadas.

La ONU creó un grupo de trabajo legal que funcionará hasta 2027, pero la dinámica tecnológica corre más rápido que la diplomacia. El hardware ya está en camino y las empresas establecen precedentes de facto. El riesgo es claro: que las acciones de hoy se conviertan en las normas del mañana sin consenso global.

Aun así, algunos expertos ven en este cruce una oportunidad. Si la energía nuclear, la minería robótica y la fabricación in situ se conciben como herramientas de cooperación, la Luna podría convertirse en un espacio de colaboración científica sin precedentes.

Estados Unidos describe al programa Artemis como “una plataforma para la ciencia abierta, la transparencia y la cooperación”. Los documentos oficiales chinos hablan de “una plataforma para construir un futuro compartido para la humanidad”. El desafío es convertir esas declaraciones en protocolos concretos.

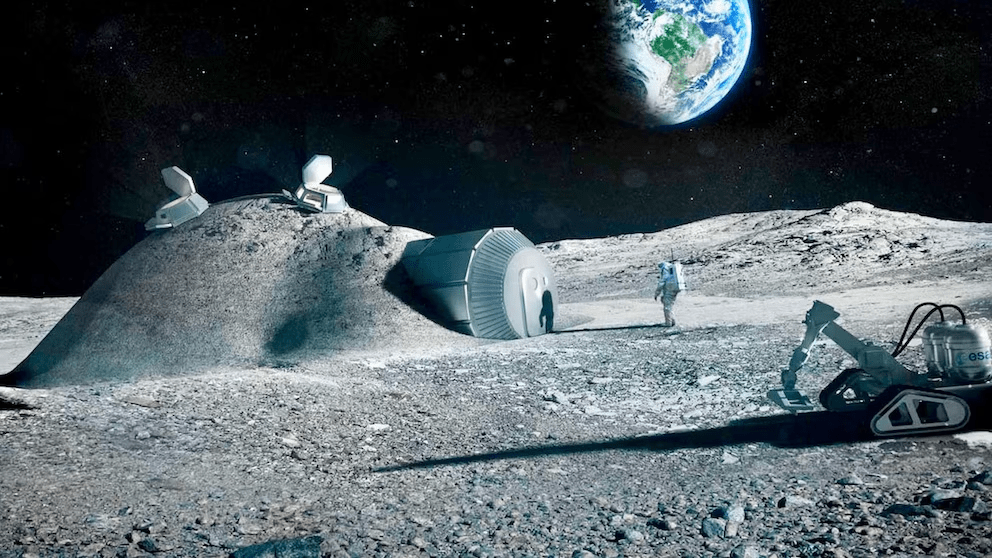

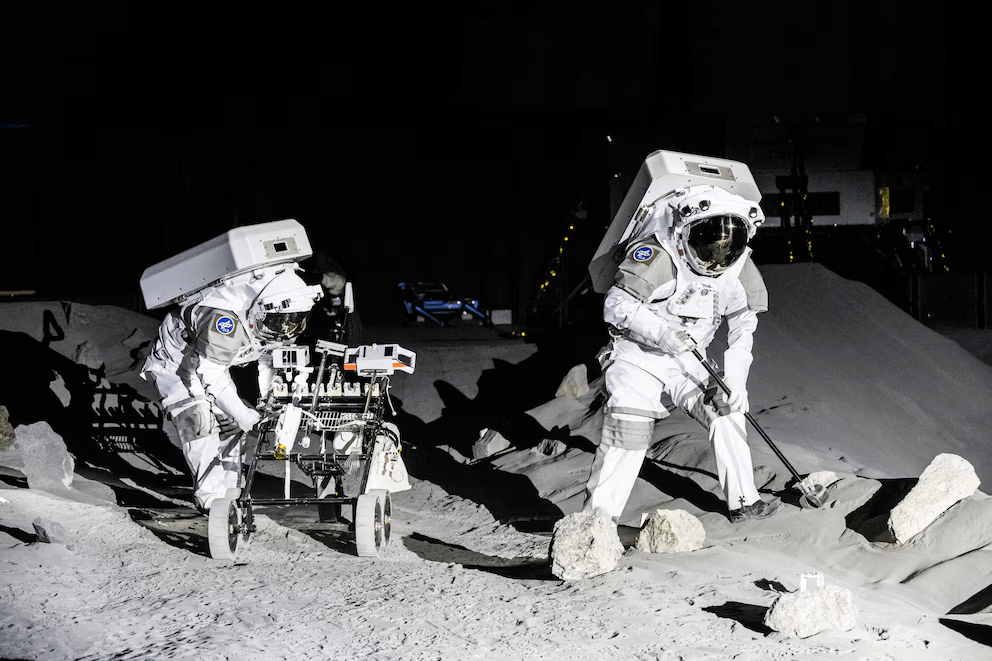

La Agencia Espacial Europea (ESA) junto con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) inauguraron este miércoles en la ciudad alemana de Colonia la nueva «Luna en la Tierra» europea, la instalación lunar análoga LUNA para preparar futuras misiones a este satélite y llamada a desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro de la exploración lunar. La instalación, operada conjuntamente por ESA y DLR y situada junto al Centro Europeo de Astronautas de la ESA, recrea la superficie lunar y servirá para preparar a astronautas, científicos, ingenieros y expertos en misiones para vivir y trabajar en la Luna. El director general de la ESA, Josef Aschbacher, calificó la inauguración de LUNA de «hito importante» que «sitúa a Europa en la vanguardia de la exploración lunar y más allá», al tiempo que fomenta la colaboración internacional en la investigación espacial. EFE/ Dlr (centro Aeroespacial Alemán) / Esa (agencia Espacial Europea) SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El reactor nuclear lunar representa más que un hito tecnológico. Es el símbolo de una transición: de misiones breves a presencia sostenida, de demostraciones puntuales a infraestructura, de la exploración a la colonización. Es también una prueba de la capacidad de los países para conciliar ambiciones nacionales con un marco de cooperación global.

Los próximos cinco años serán decisivos. Si la NASA logra desplegar el reactor en 2030, abrirá el camino hacia una economía lunar en expansión.

La Luna ya no es un desierto vacío. Es un laboratorio de supervivencia y una promesa de futuro. La pregunta dejó de ser si podemos llegar. La verdadera cuestión es si podemos quedarnos y, sobre todo, cómo decidiremos hacerlo.

Tomado de infobae.com

0 comentarios