José Martí nunca miró a los niños desde arriba. Se inclinó hasta su altura, les habló con ternura y les confió lo más sagrado: la patria. En sus ojos limpios vio el futuro de Cuba, y por eso les escribió como quien siembra luz.

Para Martí, los niños no eran solo esperanza: eran presente. En ellos depositó su fe, su desvelo y su palabra más clara. Por eso La Edad de Oro no fue un simple libro infantil, sino un acto revolucionario. Allí enseñó a pensar, a sentir, a ser libres. Les habló de héroes, de justicia, de bondad, de belleza… pero sobre todo, de dignidad.

“Los niños son la esperanza del mundo”, escribió, y no fue una frase bonita: fue una convicción profunda. En sus poemas, el verso se vuelve sencillo, pero nunca pequeño. Ismaelillo nace del amor de un padre, pero también del amor a una patria que debía crecer sin cadenas. Cada poema es un abrazo, una enseñanza, una promesa.

Martí sabía que la revolución verdadera empieza en el alma. Por eso usó la poesía como escudo y como espada. En versos como “Cultivo una rosa blanca”, enseñó a los niños y a los hombres que la bondad es también una forma de lucha. Que la ternura no es debilidad, sino fuerza moral.

En tiempos de guerra y exilio, Martí pensó en los niños. Pensó en qué Cuba merecían heredar. Y les dejó palabras limpias, sin odio, cargadas de amor y de verdad. Quiso que crecieran con pensamiento propio, con sensibilidad, con el valor de decir lo justo.

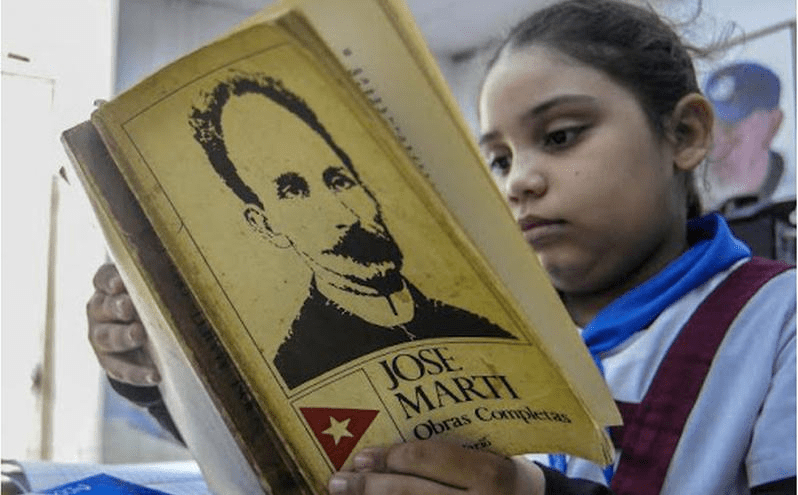

Hoy, cuando un niño cubano recita un poema de Martí, no repite solo palabras: levanta una bandera. Porque en cada verso martiano hay una lección de humanidad, una semilla de rebeldía, un llamado a amar sin renunciar a la justicia.

José Martí vive en los niños que leen, que sueñan, que preguntan. Vive en la poesía que los acompaña y en la patria que, como él quiso, se construye desde la inocencia, la dignidad y el amor.

Porque mientras haya un niño que aprenda a ser bueno y libre con Martí, Cuba seguirá naciendo.

0 comentarios