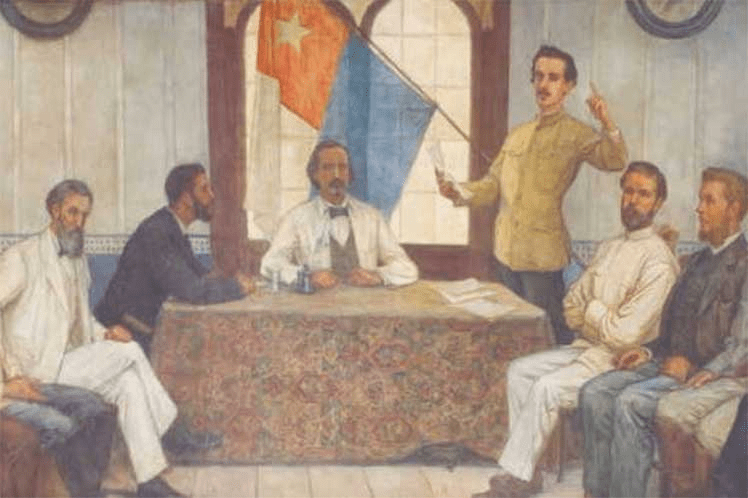

El 26 de agosto de 1869, en el fragor de la Guerra de los Diez Años, los constituyentes cubanos reunidos en Guáimaro tomaron una decisión que marcaría para siempre el horizonte ético de la nación: decretaron la abolición de la esclavitud sin ofrecer indemnización alguna a los antiguos esclavistas. No fue una medida administrativa, sino un acto de justicia radical que reconocía, por fin, la humanidad plena de quienes habían sido tratados como propiedad.

Este decreto, nacido en el corazón de una república en armas, rompía con la lógica colonial que pretendía tasar la libertad como mercancía. Al negarse a pagar por ella, los constituyentes afirmaban que la independencia cubana debía construirse sobre la dignidad, no sobre concesiones. Era una declaración de principios: ningún proyecto de nación podía sostenerse sobre la servidumbre de otros.

La abolición sin precio fue también una respuesta política al contexto internacional. Mientras otros países negociaban la libertad de los esclavos con pagos y plazos, Cuba insurgente apostaba por una ruptura total con el orden esclavista. En Guáimaro, la libertad no se compraba: se proclamaba como derecho inalienable, como base moral de la lucha independentista.

Sin embargo, esta decisión no borró de inmediato las huellas del racismo ni las desigualdades estructurales. La abolición fue un punto de partida, no de llegada. Muchos de los libertos continuaron enfrentando exclusión, pobreza y discriminación. Pero aquel 26 de agosto quedó inscrito como un gesto fundacional, como un compromiso con la justicia que aún interpela al presente.

Recordar Guáimaro es recordar que la libertad verdadera no admite condiciones. Es honrar a quienes resistieron desde los barracones, los palenques y los campos de batalla. Es reconocer que la nación cubana nació con una promesa: que ningún ser humano volvería a ser tratado como cosa. Y esa promesa, aún hoy, merece ser defendida con memoria, con acción y con palabra.

0 comentarios